大徳寺の概要

大徳寺は、宗峰妙超(しゅうほうみょうちょう、大燈国師とも)が正和四年(1315)に紫野の地に建立した小庵にはじまるという。

建武元年(1334)には後醍醐天皇によって京都五山の上に格付けされるも、ほどなくして大徳寺と対立関係にある夢窓疎石(むそうそせき)に帰依した足利尊氏によって室町幕府が開かれると急速に衰退。

寺格も五山より下の十刹に落とされるなど冷遇を受け、永享三年(1431)に自ら五山を脱退した。

さらに火災や応仁の乱(1467 〜 77)で伽藍を焼失し厳しい時代が続いたが、堺の豪商 尾張宗臨、連歌師 宗長ら幅広い層によって支援を受けて再興される。

「一休さん」として広く知られる高僧 一休宗純は後土御門天皇(ごつちみかどてんのう)の勅命を受け大徳寺の再建に貢献した一人である。

天正十年(1582)には豊臣秀吉が織田信長の菩提寺として総見院を建立し、以降武将によって数々の塔頭寺院が建てられた。

千利休、村田珠光、小堀遠州など多くの茶人が大徳寺に参禅したこともあって茶道とも関係が深く、境内の塔頭寺院には茶室が設置されていることが多い。

大徳寺の見どころ

伽藍と国宝建築

大徳寺の境内は、勅使門、三門、仏殿、法堂(いずれも重要文化財)が南北に一直線に並んでおり、後ろに庫裏、東側に方丈が配置されている。

このような伽藍配置は禅宗寺院の典型である。

勅使門は後水尾天皇から内裏の門を拝領したもの。

朱色の三門の上層は千利休による増築で金毛閣と呼ばれる。楼上には釈迦如来像や利休が寄進した羅漢像があり、天井絵は長谷川等伯による龍図が描かれている。

門の上に利休の像が安置され、利休の草鞋の下を通るような作りになっていることが豊臣秀吉を激昂させ、後に利休が切腹を命じられる原因の一つになったことでも知られる。

仏殿は寛文五年(1665)、法堂は寛永十三年(1636)の再建。方丈と唐門は国宝の指定を受けている。

方丈の襖絵八十四面と法堂天井の龍図は狩野探幽の筆。

唐門は京都三唐門にも数えられ、日光東照宮(栃木県)の日暮らし門の模型にもなっている。

方丈前の庭園は天祐和尚と小堀遠州による作庭で国指定の特別名勝庭園の一つ。

大徳寺の方丈や庭園、唐門は通常非公開。不定期で特別公開が行われる。詳しい情報は→京都春秋の公式サイトを参照。

塔頭寺院の拝観

五山離脱後の大徳寺は妙心寺とともに「林下(りんか)」と称される在野の禅院の代表格となり、厳しい禅風を特色とする独自の宗風を築いてきた。

そういった背景もあってか観光客の受け入れについては限定的であり、本坊は非公開となっている。

境内の塔頭寺院については、通年公開されているもの、毎年期間限定で公開されるもの、数年に一度特別公開されるものがある。

大徳寺 写真撮影の注意事項

特になし。

特別公開時の方丈、法堂、庭園、唐門などは一切の撮影が禁止。

大徳寺の混雑

平時は比較的空いている日が多い。

秋、冬などに行われる塔頭寺院の特別公開期間はやや混雑する。

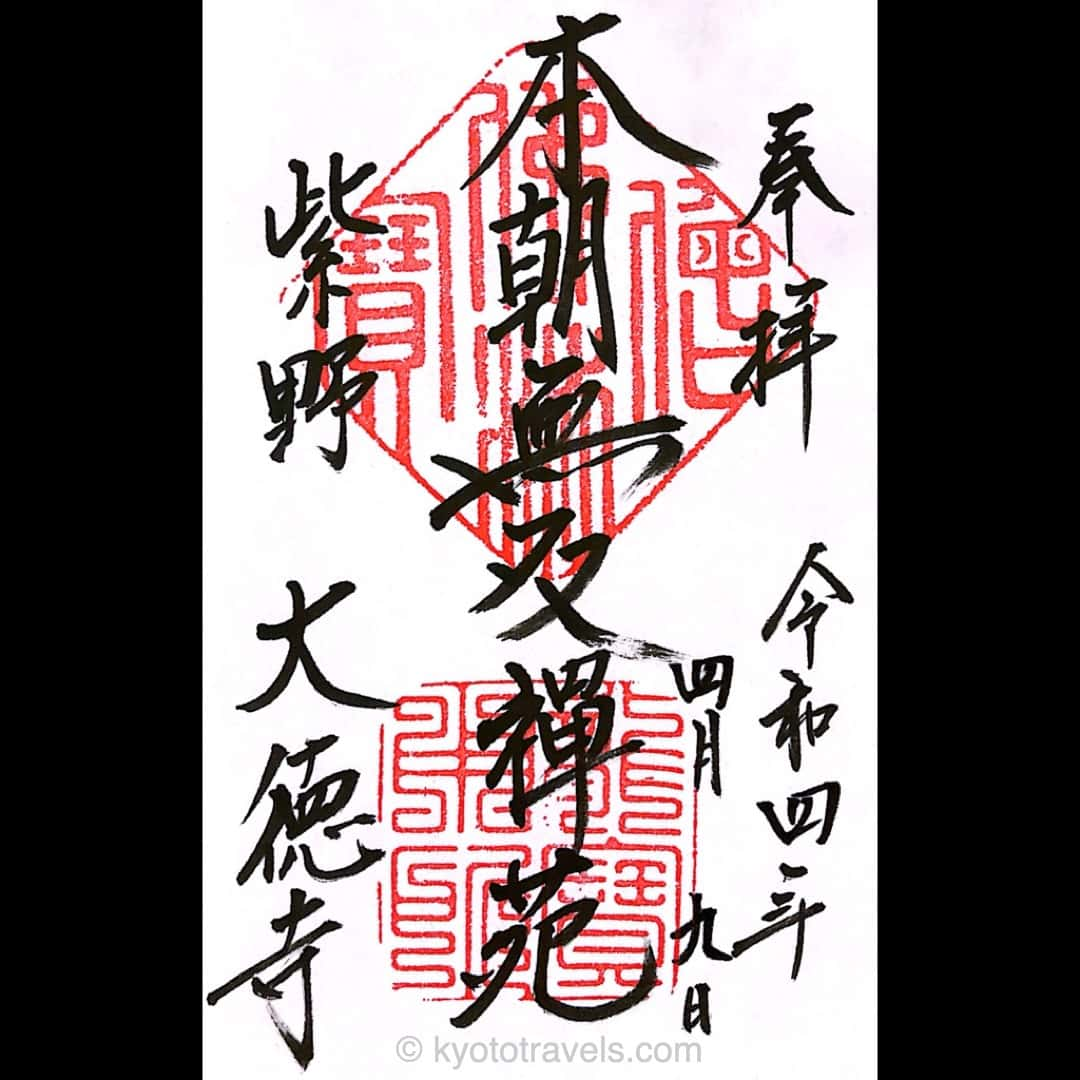

大徳寺の御朱印

300円。書き置きのみ。

御朱印を希望する人のみ立ち入り禁止になっている庫裏の門をくぐってまっすぐ進み、向かって右にある建物で授与して頂ける。

大徳寺のアクセス

住所と地図、経路のリンク

- 〒603-8231 京都府京都市北区紫野大徳寺町53( →地図でみる)

- →現在地から大徳寺の経路を表示

- →京都駅から大徳寺の経路を表示

電車 バス

- 市バス(系統:1、12、204、205、206、北8、M1)「大徳寺前」または「建勲神社(けんくんじんじゃ)」徒歩すぐ

駐車場

大徳寺東門にある有料駐車場を利用。

2時間500円。東門前の無料スペースは檀家専用なので観光客は駐車不可。

大徳寺の基本情報

- 名前:だいとくじ / daitokuji

- 創建:1315年

- 山号:龍宝山

- 開山 / 開基:宗峰妙超

- 宗派:臨済宗大徳寺派

- 本尊:釈迦如来

- 公式情報:http://www.rinnou.net/cont_03/07daitoku/

- 観光エリア:鷹峯・大徳寺

- 住所:〒603-8231 京都府京都市北区紫野大徳寺町53( →地図でみる)

- 電話TEL:075-491-0019

- 受付時間:9:00 〜 16:00頃(寺務所)

- 拝観料:境内参拝無料 / 本坊は通常非公開 特別公開は時期にもよるが3000円ほど / 境内の塔頭寺院は個別に拝観料が必要

- 所要時間の目安:30分(境内)