曼殊院の概要

曼殊院の起源は、延暦年間(782 〜 806年)に最澄が建立した道場。天暦年間(947 〜 957年)に是算国師を開山として創建された。

曼殊院という名がついたのは天仁年間(1108 〜 平安後期)の頃で、文明年間(1469 〜 1487年)に慈雲大僧正(伏見宮貞常親王の子)が入寺して以降門跡寺院となる。

天台宗五箇室門跡の一つで、竹内門跡の別称でも呼ばれる。

各所に移転を繰り返したが、明暦二年(1656年)良尚法親王(りょうしょうほっしんのう)によって現在の地へ移り、造営された。

曼殊院の見どころ

公家風の枯山水庭園

曼殊院の庭園は不老不死を求める神仙蓬莱思想に基づいた枯山水庭園。

滝から流れ出た水が庭全体に広がって大海となった様子を白砂で表現し、その中に曼殊院形灯籠と樹齢400年の五葉松からなる鶴島、苔地にサツキと小さな松からなる亀島が浮かぶ。

実は、小書院の中から庭園を見ると「理想郷 蓬莱島を目指して航海中の景色」を眺められる、という仕掛けが施されている。小書院の欄干を船のてすりに見立てるとわかりやすい。

春には青もみじ、秋には紅葉が庭園に色を添える。

4月のキリシマツツジ

曼殊院は4月中旬〜下旬頃に見頃を迎えるキリシマツツジの名所としても知られる。

真っ赤に染まる最盛期の色合いは圧巻の一言。

紅葉ライトアップ(2023年は休止)

曼殊院では11月の紅葉シーズンに夜間特別拝観を実施。

入場時間が19:30まで延長され、ライトアップした庭園を鑑賞できる。

昼夜入れ替え制ではないので夕方に入場した場合でも入り直す必要はない。

紅葉ライトアップの中では比較的空いており、静かに庭園を鑑賞したい人にはおすすめ。

ライトアップは年によって行われない可能性があります。必ず最新情報を確認してから訪問してください。

重要文化財に指定された建物と美術品

良尚法親王の兄 智忠親王(としただしんのう)は、父 八条宮智仁親王(はちじょうのみやとしひとしんのう)が造営した桂離宮を引き継いで完成させた人物であり、曼殊院には桂離宮との類似点が多数見られる。

このことから曼殊院は「小さな桂離宮」とも呼ばれるようになった。

富士の間の「菊を型どった欄干」、大書院の「月型卍崩しの欄干」や「かつら棚」、小書院の「ふくろうの手水鉢」、黄昏の間にある「曼殊院棚」など細部まで美しくこだわって作り込まれている。

また狩野探幽による障壁画も複数の部屋に配置されている。

なお建物内は庭園を除いて写真撮影はできないが、一部の所蔵品は公式サイトでも鑑賞可能。

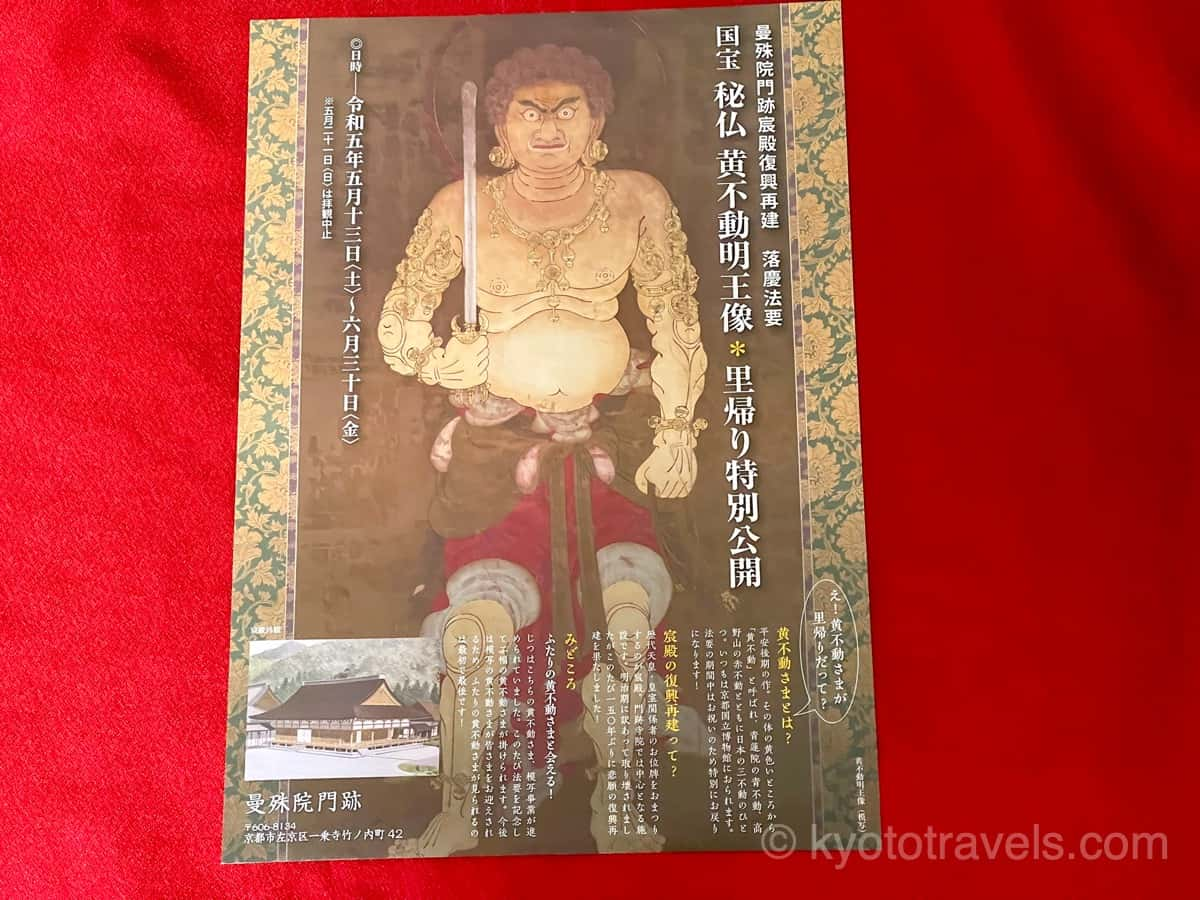

国宝 黄不動

曼殊院門跡では近年になって国宝 黄不動を祀る宸殿と庭園が再建された。なお平時は京都国立博物館に寄託保管されているため、宸殿に掛けられているのは模写の複製品となる。

曼殊院 写真撮影の注意事項

建物内は縁側の毛氈の上から庭園のみ撮影可能。三脚禁止。

曼殊院の混雑

さほど混雑していない日が多い。

紅葉シーズンは普段より人が増えるが煩わしいほどではない。

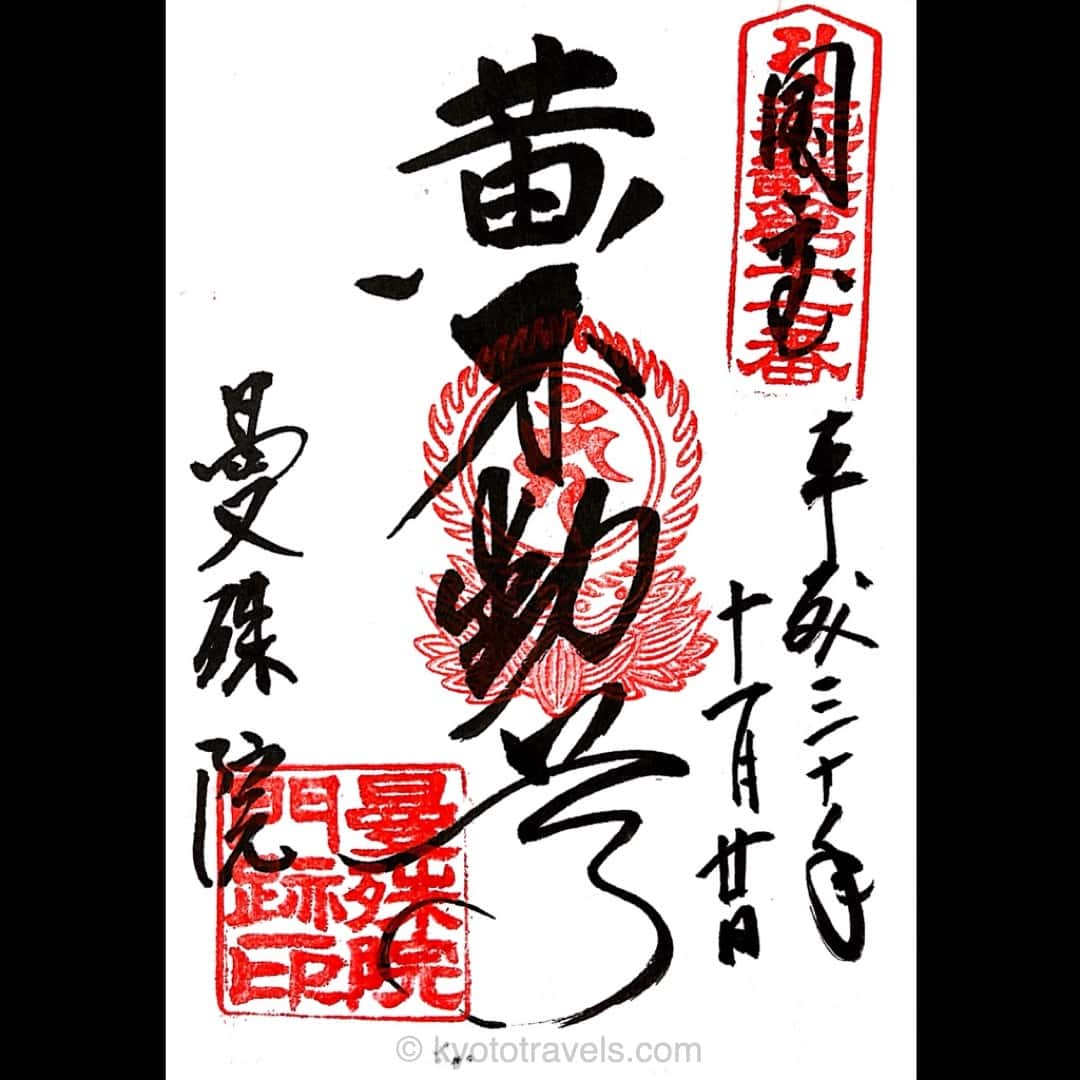

曼殊院の御朱印

300円。

曼殊院のアクセス

住所と地図、経路のリンク

- 〒606-8134 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町42( →地図でみる)

- →現在地から曼殊院の経路を表示

- →京都駅から曼殊院の経路を表示

電車 バス

- 市バス(系統:5、31、北8)「一乗寺清水町」徒歩20分

- 叡山電車「修学院駅」徒歩20分

駐車場

参拝者専用の広い無料駐車場がある。

曼殊院の基本情報

- 名前:まんしゅいん / manshuin

- 創建:947 〜 957年

- 山号:ー

- 開山 / 開基:是算

- 宗派:天台宗

- 本尊:阿弥陀如来

- 公式情報:https://www.manshuinmonzeki.jp/index.html

- 観光エリア:八瀬・修学院・一乗寺

- 住所:〒606-8134 京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町42( →地図でみる)

- 電話:TEL:075-781-5010

- 受付時間:9:00 〜 16:30

- 拝観料:600円

- 所要時間の目安:1時間