萬福寺の概要

承応三年(1654)、中国 明の名僧 隠元隆琦(いんげんりゅうき)は日本からの招きに応じて弟子とともに海を渡った。

来日した隠元は後水尾上皇、徳川幕府の援助を受け、寛文元年(1661)上皇の母 中和門院の別荘地跡に黄檗山萬福寺を創建。日本黄檗宗の開祖となった。

寺名は中国福建省にある隠元が住持を務めていた寺院に由来。

その後徐々に建物が建立され、元禄年間(1688 〜 1704)には三十以上の塔頭が立ち並ぶ大伽藍を形成して大いに隆盛した。

創建当時は二世の木庵をはじめとして中国から招聘した僧が住持となったが、天明五年(1785)に二十二世となった格宗浄超(かくしゅうじょうちょう)以降は日本人住持によって引き継がれている。

しかし現在も創建時の明の作法に沿って儀礼が行われ、お経も黄檗唐韻という発音で読まれる。

天王殿に祀られている布袋尊(ほていそん)は寛文三年(1663)の彫刻で都七福神の一つ。

萬福寺の見どころ

創建当時の建築が立ち並ぶ中国風の伽藍

萬福寺の建築物は江戸時代初期に造営されたときのものが現存する。

中国 明時代の建築様式に倣い素材にはチーク材が用いられ、それぞれの建物は左右対称に配置されている。

江戸時代の女性俳人 菊舎(きくしゃ)によって「山門を出れば日本ぞ茶つみ唄」とも詠まれた中国風の伽藍は、数ある京都の寺院の中でも唯一無二のものである。

中心に位置する天王殿は入り口の役割を果たし、内部には布袋尊(弥勒菩薩坐像の化身とされる)、韋駄天、四天王が祀られている。

本堂にあたる大雄宝殿(だいおうほうでん)はチーク材を用いた日本最大の建造物であり、本尊 釈迦牟尼仏や十八羅漢像を安置する。

卍くずしと呼ばれる勾欄や石條(せきじょう)というひし形の石を敷き詰めた参道も黄檗宗寺院によく見られる意匠である。

魚の形をした木板は開版(かいぱん)といい木魚の原型とされる。時刻を知らせるものとして現在も定期的に活用されている。

団体の写経・座禅体験

萬福寺では4人以上の団体向けに禅修行体験を実施している。

完全予約制で、日帰りから泊りがけで本格的なお勤めを行うコースもある。

萬福寺 写真撮影の注意事項

特になし。

珍しくお堂内部や仏像も撮影できる。

萬福寺の混雑

空いている日が多い。

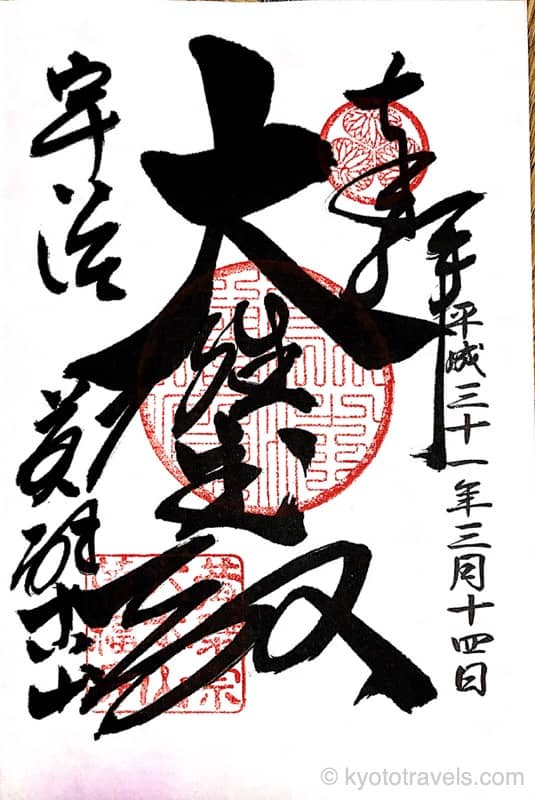

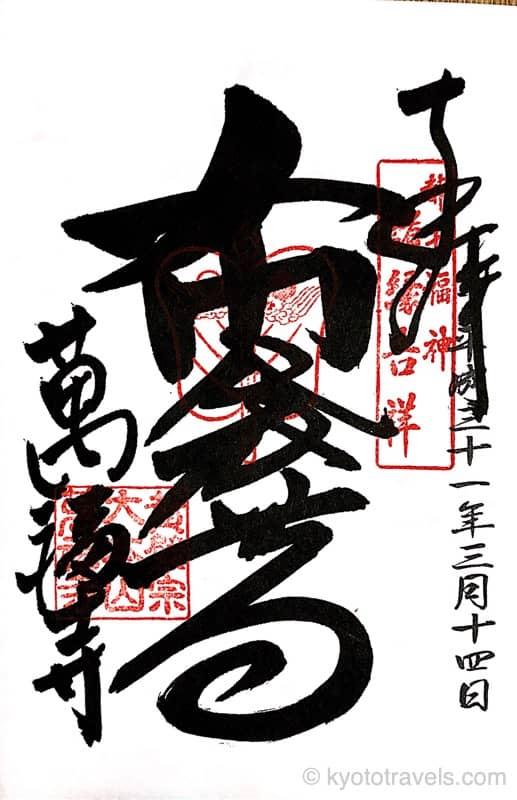

萬福寺の御朱印

300円。種類は複数ある。

萬福寺のアクセス

住所と地図、経路のリンク

- 〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄三番割34( →地図でみる)

- →現在地から萬福寺の経路を表示

- →京都駅から萬福寺の経路を表示

電車 バス

- JR線「黄檗(おうばく)駅」徒歩5分

- 京阪電車「黄檗駅」徒歩5分

駐車場

総門前と境内南側に広い駐車場がある。南側は無料。

萬福寺の基本情報

- 名前:まんぷくじ manpukuji

- 創建:1661年

- 山号:黄檗山

- 開山 / 開基:隠元隆琦

- 宗派: 黄檗宗大本山

- 本尊:釈迦如来

- 公式情報:https://www.obakusan.or.jp

- 観光エリア:宇治

- 住所:〒611-0011 京都府宇治市五ケ庄三番割34( →地図でみる)

- 受付時間:9:00 ~ 16:30

- 拝観料:500円

- 所要時間の目安:1時間